Roloff, Andreas, Bäume in der Stadt

Stuttgart (Eugen Ulmer) 2013, 256 S., zahlreiche farbige Aufnahmen, weiterführende Literatur zu den jeweiligen Kapiteln, Sachregister.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Über positive Wirkungen und Nutzen von Stadtbäumen

Besondere Bedingungen und Auswahlkriterien für Stadtbäume

Verwendung von Baumarten in der Stadt

Die 40 wichtigsten Stadtbaumarten

Klimawandel und Stadtbaumarten

Trockenstress: Ursachen und Konsequenzen für Stadtbäume

Wichtige Krankheiten und Schädlinge an Stadtbäumen

Lebewesen auf Bäumen: Misteln

Abschließende Bewertung / Anhang: Auszug KLAM (stadtgeeignet)

1 Einführung

Einerseits erfahren Stadtbäume im Kontext von Klimawandel und zunehmender Urbanisierung steigende Wertschätzung der Stadtmenschen andererseits steigen die Anforderungen an Stadtbäume: „...sie sollen ihre Funktionen möglichst umfassend, möglichst lange und mit möglichst wenig Aufwand und Kosten erfüllen.“(S.7) Stadtbäume umfassen nicht nur Straßenbäume, sondern alle Bäume auf öffentlichen und privaten Flächen in Städten. Der enormen Bedeutung (positive Wirkungen und Nutzen) steht „...die heutige geringe Lebenserwartung von Stadtbäumen (etwa 50% ihrer potenziellen Altersspanne) und vor allem von Straßenbäumen (nach eigenen Erhebungen nur etwa 25% der potenziellen Altersspanne ...)“(S.8) entgegen. Für Bremen und Dresden wurden etwa 10 Bäume pro Einwohner ermittelt.

2 Über positive Wirkungen und Nutzen von Stadtbäumen

Das Thema dieses Kapitels wird umfassend in der Studie „Ökosystemleistungen in der Stadt“ behandelt, die unter http://www.peterlock.de/argumentfuerstadtnatur zusammengefasst ist. Darüberhinaus werden die positiven Wirkungen wichtiger Stadtbaumarten tabellarisch in 13 Kategorien bewertet und zu einer quantitativen Gesamtbewertung zusammengefasst. Besonders hohe Werte erreichen Vogelkirsche, Schwedische Mehlbeere, Birnbäume, Apfelbäume, Robinien. (S.12-13). „Bäume tragen zu Biodiversität, Naturschutz und Generhalt bei...und können über Parkanlagen, Grünkorridore oder Alleen Biotope integrieren bzw. vernetzen.“ (S.20) Wichtig ist die Einschränkung hinsichtlich der populären Vorstellung, dass Bäume ganz wesentlich zur Sauerstoffproduktion beitragen, aber gleichzeitig verbrauchen sie den produzierten Sauerstoff in ihrem Lebenszyklus selbst wieder.

„Bäume als lokaler Klimaschutz gewinnen derzeit erheblich an Bedeutung, da die Funktionen Schattenwurf und Luftfeuchtigkeitserhöhung (durch Transpiration) bei steigenden Temperaturen immer wichtiger werden. Stadtbäume gleichen Klimaextreme aus.“ (S.21) Gemessene Temperaturdifferenzen zwischen Parkanlagen und bebauten oder versiegelten Flächen liegen bei etwa 5° C. während die gefühlte Temperaturdifferenz noch deutlich größer ist (Luftfeuchtigkeit).

„In der augenblicklichen Diskussion um den Klimawandel erlangen Bäume zusätzliche Bedeutung durch ihre CO2-Bindung. Dies kann sowohl lokal zur Berechnung der Kohlenstoffbilanz eines Grundstückes oder eine Stadt wie auch global für Szenarien der weiteren Erwärmung wichtig sein“. (S.22) Weiterhin sind Lärmschutz, Sichtschutz, Windschutz und ingenieurbiologisch Böschungs- und Erosionsschutz sowie Trinkwasserschutz von großer Bedeutung.

Eine Liste von möglichen Problemen, die von Bäumen verursacht werden können, verweist darauf, dass angesichts der enormen Bedeutung der positiven Wirkungen von Stadtbäumen „auch gewisse Unannehmlichkeiten durch Bäume zu tolerieren“(S.25) sind.

3 Besondere Bedingungen und Auswahlkriterien für Stadtbäume

In diesem Abschnitt werden Bedingungen für Stadtbäume sowie Anforderungen und Auswahlkriterien gelistet. Es wird auf eine Datenbank für urbane Gehölze verwiesen, die 2013 im Aufbau am Institut in Tharandt war. Sie ist inzwischen unter https://citree.de (Citree Gehölze für urbane Räume) nutzbar und erlaubt durch Eingabe von Bedingungen und Anforderungen geeignete Baumarten zu identifizieren.

4 Verwendung von Baumarten in der Stadt

„Bäume wachsen und (über)leben teilweise unter extremen Bedingungen in Städten und an Straßen – unter Bedingungen, die weit von den Verhältnissen an ihrem Naturstandort entfernt sind. Allein das Stadtklima mit seinen Staub- und Immissionsbelastungen und dem erhöhten Trockenstress ist schon außergewöhnlich, hinzu kommen in der Stadt vielfältige Probleme des Stammumfeldes.“(S.30) Es wird auf sechs umfassende Gehölzlisten eingegangen, die in jeweils unterschiedlicher Weise eine standortbezogene Einschätzung der Eignung erlauben. Von besonderer Bedeutung sind die regelmäßig aktualisierte Straßenbaumliste der GALK (Gartenamtsleiterkonferenz des Deutschen Städtetages) und die Datenbank der TU Dresden „Citree <Gehölze für urbane Räume> https://citree.de.

Erfahrungen zeigen, „dass der Witterungsverlauf der ersten 5 Jahre nach der Pflanzung entscheidende Auswirkungen hat. Extreme Winterkälte oder Sommerdürre kann in diesem Zeitraum nach der Pflanzung zum Absterben der Bäume führen, während relativ günstige Umweltverhältnisse das Anwachsen und Anpassen erleichtern und zu dauerhaft besseren Anwuchserfolgen führen.“ (S.35) Förderlich ist es ebenfalls, wenn die Herkunft des Pflanzgutes aus dem klimatischen Umfeld des Standortes kommt. Für Baumartenwahl im urbanen Raum ist eine Unterscheidung in Pionierbaumart, Übergangsbaumart, Klimaxbaumart und Dauerbaumart wichtig. Pionierbäume haben dauerhaft hohen Lichtbedarf, sind unempfindlich gegen Frost und Hitze, Wasser- und Nährstoffmangel, Klimawandel; haben schnelles Jugendwachstum, das bald nachlässt, geringe Lebenserwartung (max. >100Jahre), frühe Blühreife, hohe Samenproduktion, hohe Lichtdurchlässigkeit („Lichtbaumarten“) u.a.m. Klimaxbaumarten haben i.d.R. hohe Schattentoleranz (vor allem in der Jugend), Empfindlichkeit gegenüber Klimaextremen und Störungen, mäßiges Jugendwachstum, das aber bis ins hohe Alter (300 Jahre und mehr) anhält. Späte Blühreife, Neigung zu Alternanz, Produktion schwerer Früchte u.a.m. Unter Verwendung dieser Merkmale werden in den folgenden Tabellen mögliche Ausschluss- bzw. Hinderungsgründe (grüne Felder) für die Baumartenverwendung auf urbanen Standorten ausgewiesen.

Aus dieser Tabelle ergibt sich, dass auf Extrem-Flächen z.B. mit viel Bauschutt, Verdichtungshorizonten, langer Vernässung, auf Halden, im Auftausalzspritzbereich von stark befahrenen Straßen zunächst nur die Verwendung von Pionierbaumarten oder einigen Übergangsbaumarten Erfolgsaussichten hat. Umgekehrt benötigen Verjüngungs- oder Ersatzpflanzungen in bestehenden Alleen oder Altholzinseln schattentolerante Baumarten, was u.U. problematisch wegen Denkmalschutz sein kann. Die Matrix macht deutlich, „dass bei stärkerer, dauerhafter Beschattung in der Jugend die Pionierbaumarten nicht verwendet werden können. Bei anhaltender Beschattung im mittleren Alter scheiden auch die Übergangsbaumarten aus, die eine Beschattung in der Jugend noch ertragen, und es kommen nur noch die Klimaxbaumarten und einige Dauerbaumarten infrage. Hingegen reagieren die meisten Klimaxbaumarten empfindlich auf häufigen oder dauerhaften Trockenstress.“ (S.41)

„Grundsätzlich gilt, dass die Anwuchs- und Anpassungsrisiken bei kleineren Gehölzen (max.2-3m) erheblich minimiert sind gegenüber größeren Bäumen zum Zeitpunkt der Pflanzung. Kleine Bäume haben größer gepflanzte nach 5-10 Jahren oft im Wachstum überholt und sich nachhaltiger an die spezifischen Verhältnisse angepasst. Hier ist durchaus ein Umdenken vom verbreiteten Trend zu Großbaumpflanzungen angebracht.“(S.44)

5 Die 40 wichtigsten Stadtbaumarten

Je Baumart werden alle notwendigen, verfügbaren Informationen mit zahlreichen Abbildungen in jeweils eigenen Unterkapiteln dargestellt und am Ende in einem Steckbrief der jeweiligen Stärken und möglichen Problemen zusammengefasst. Bei Pflanzungen im urbanen Raum empfiehlt es sich unbedingt diese Informationspakete jeweils zu konsultieren.

6 Klimawandel und Stadtbaumarten

In diesem Abschnitt wird eine 250 Baumarten umfassende KlimaArtenMatrix auf der Grundlage von Erfahrungen und Literaturstudien entwickelt, die darauf zielt die Eignung in städtischen Räumen im Kontext des sich vollziehenden Klimawandels zu bewerten. „Bei Annahme der Prognosen für die nächsten Jahrzehnte, mit abnehmenden Sommerniederschlägen bei gleichzeitiger Zunahme von Starkniederschlägen und zunehmenden Temperaturen besonders in den Städten wird klar, dass eine Bewertung von Bäumen hinsichtlich ihrer Eignung für trockene Standorte unbedingt vorrangig ist.“ (S.168)

„...die stärkere Aufheizung der Innenstädte in Hitzeperioden und die geringere nächtliche Abkühlung können negative Auswirkungen auf Pflanzen und natürlich auch auf Menschen haben. ... Der anthropogene Einfluss auf das Klima wird verschärft durch die Veränderung der natürlichen Luftzusammensetzung auf Grund der Abgase und Aerosole. Die nächtlichen Minimumtemperaturen liegen daher über denen des Umlandes. Die nächtliche Abstrahlung wird durch die Gegenstrahlung der in der Atmosphäre enthaltenen Gas- und Staubpartikel verringert. ... Hinzu kommt die ungünstige Niederschlagsverteilung mit relativ häufigen Starkregenereignissen in den Sommermonaten, die zu einem hohen oberflächennahen Abfluss und geringen Versickerungsraten führen können.“ (S.168f)

Anhand von Winterhärtezonen (Tab. 6.1 S.170), die durch mittlere Tagesminimumtemperaturen eingeteilt sind, können geeignete Baumarten bestimmt werden. Kombiniert mit den jährlichen Niederschlagsmengen lassen sich potenzielle Herkunftsregionen für Baumarten ermitteln, die im Klimawandel als Stadtbäume möglicherweise in Frage kommen. Denn der Autor ist davon überzeugt, dass historisch einheimische Stadtbaumarten alleine unter den geänderten Bedingungen des Klimawandels in Städten nicht hinreichen, um sichere Vielfalt an Baumarten in städtischen Bereichen zu gewährleisten (und rüttelt hier an der Position vieler Naturschützer!).

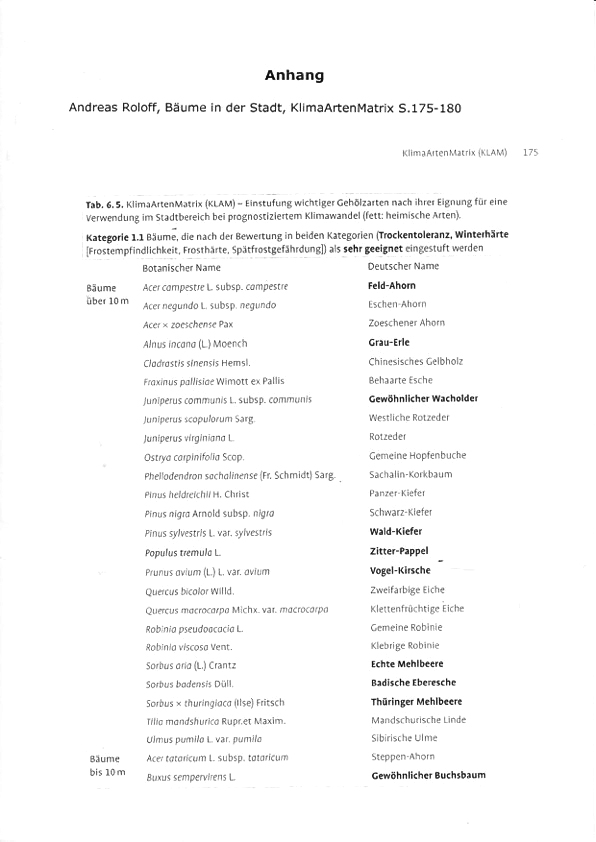

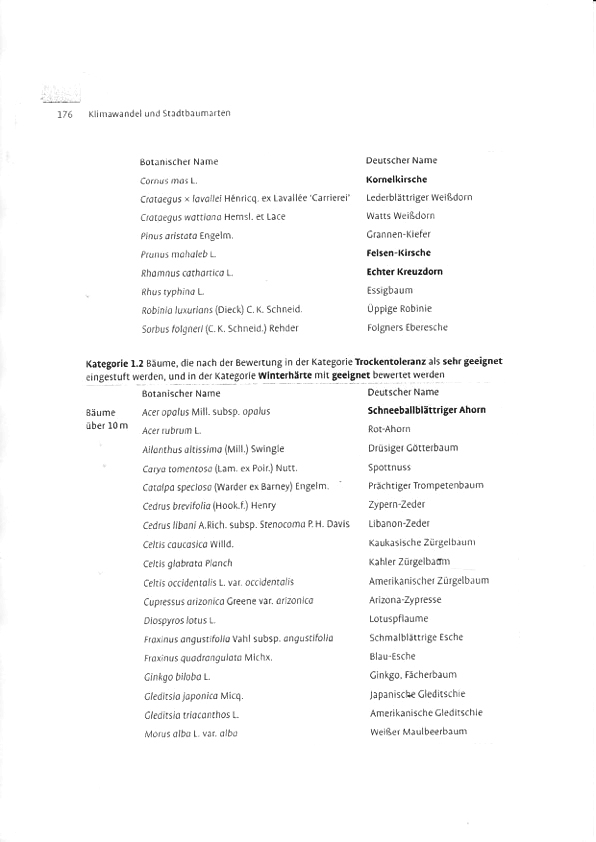

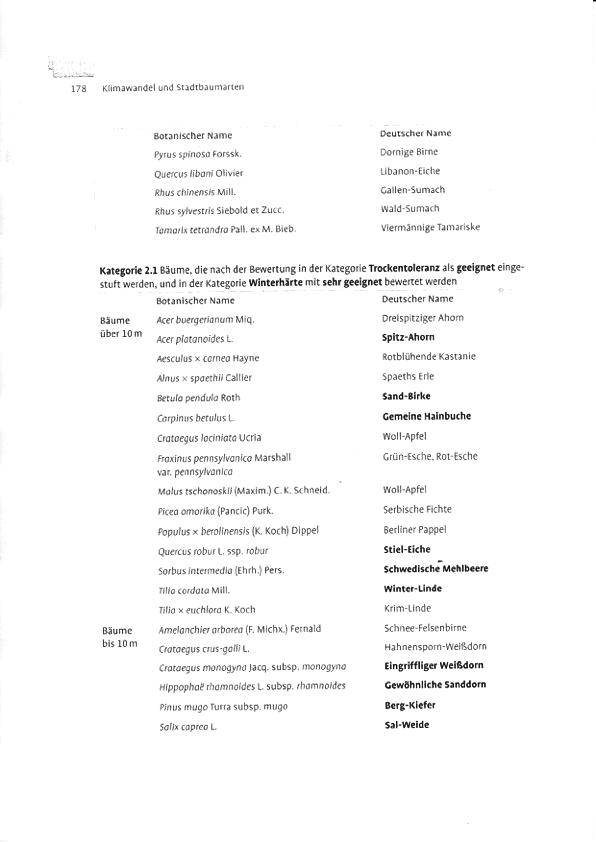

Die „KlimaArtenMatrix (KLAM)“ bewertet die Winterhärte und die Trockenstresstoleranz jeweils mit 1. sehr gut geeignet; 2. gut geeignet; 3. nur sehr eingeschränkt geeignet; 4. ungeeignet. Zusätzlich werden die Baumarten in „Bäume über 10m“ und „Bäume bis 10m“ unterschieden und heimische Arten fett gedruckt. Die Liste der acht Felder der „KlimaArtenMatrix“ weist die jeweils den deutschen und den botanischen Namen aus. In Kombination mit weiteren Merkmalen (z.B. Bodenfaktoren, Spätfrostgefährdung u.a.m.) lässt sich die Eignung für den jeweiligen Standort ermitteln.

Schließlich werden besonders geeignete Straßenbaumarten aus der „KLAM“ gelistet, 47 Baumarten, die den besonderen Anforderungen wie Streusalztoleranz, Strahlungstoleranz, Toleranz von eingeschränktem Wurzelraum, Unempfindlichkeit gegenüber Bodenverdichtung, Mindestgröße für Lichtraumprofilschnitt, keine großen Früchte entsprechen. Insgesamt bietet dieses Kapitel eine sehr detaillierte Ergänzung der weniger umfangreichen GALK-Liste, die auf aktuellen Beobachtungen von Testpflanzungen beruht.

7 Trockenstress: Ursachen und Konsequenzen für Stadtbäume

„Will man in Zukunft Ausfälle und Schäden an Stadtbäumen minimieren, wird dafür mehr als bisher deren Trockenstress-Toleranz mitentscheidend sein.“ (S.187) Zum einen gibt es Arten, die schon durch ihre natürliche Verbreitung an regelmäßig wiederkehrende und/oder längerfristige Trockenheit angepasst sind, zum anderen gibt es Arten, die kurzzeitig auftretende Trockenperioden ohne größere Schäden ertragen können.

„Ziel dieses Kapitels ist es daher zu prüfen, ob die Trockenstress-Toleranz von Baumarten anhand bestimmter baumbiologischer (morphologischer, anatomischer, ökologischer oder physiologischer) „Trockenstress-Anpassungsparameter“ abgeschätzt bzw. eingestuft werden kann.“ (S.187)

„Bäume sind auf Grund ihrer langen Lebensdauer in besonderem Maße einer Vielzahl von Stressfaktoren ausgesetzt, vor allem extremen Temperaturen, hohen Lichtintensitäten, Pathogenenbefall, Wasser- und Nährstoffmangel. Besonders extrem sind die Belastungen in der Stadt.“ (S.189)

„Stadtbäume erfahren besonders oft und intensiv Trockenstress aus folgenden Gründen.

trocken-warmes Stadtklima

starke Einstrahlung, Rückstrahlung, Überwärmung

Freistand (wenig Schatten)

begrenzter und gestörter Wurzelraum

Bodenverdichtung

Bodenversiegelung, erhöhter Oberflächenabfluss

Verwendung von Streusalz

Baumaßnahmen, Wurzelschäden

Trockenstress-Reaktionen und Anpassungen lassen sich unterscheiden in unmittelbare, kurzfristige Reaktionen; mittelfristige Reaktionen und Anpassungen und langfristige (genetisch fixierte) Anpassungen. Sie werden jeweils im Hinblick auf auftretende Merkmale beschrieben.

Insgesamt lassen sich morphologisch-anatomische Parameter und öko-physiologische Parameter ermitteln. Allerdings gibt es Untersuchungen zur Einschätzung der Trockentoleranz auf Grund physiologischer Parameter noch nicht im ausreichenden Umfang. Im Hinblick auf Stadtbäume sind Untersuchungen physiologischer Reaktionen auf Trockenstress vorrangig für die städteplanerisch interessanten Arten wünschenswert, die auf der Grundlage der KLAM-Stadtliste von 77 Baumarten über 10 m der Kategorien 1.1,1.2, 2.1,2.2 durchgeführt werden sollten.

Die Rangfolge des Vorkommens der vorher beschriebenen Merkmale für Trockentoleranz in dieser Liste der 77 Baumarten wird ausgewiesen und im Folgenden ihr Vorkommen prozentual verglichen mit der gesamten in der KlimaArtenMatrix erfassten Baumarten (242). Daraus ergibt sich, dass „Blätter mit Haaren (oder Schuppen)“ und „Zerstreutporigkeit des Holzes“ in gleichen Anteilen in der Liste der trockenstresstoleranten Baumarten (77) und der KLAM-Liste (242) vorkommen und daher für eine Einschätzung der Trockentoleranz einer Baumart nicht geeignet sind. Die große Zahl der Gattungen Acer (8), Quercus (13) und Sorbus (7) unter den 77 Baumarten ist bemerkenswert und sollte durch physiologische Untersuchungen zusätzlich abgesichert werden.

8 Wichtige Krankheiten und Schädlinge an Stadtbäumen

In diesem Kapitel werden Krankheiten und Schädlinge der häufigsten Stadtbaumarten in Deutschland (Kap. 5) erläutert und fungiert daher als Ergänzung zu den Stadtbaumartenporträts in Kapitel 5. „Ein Schaden kann sowohl von Krankheitserregern als auch von abiotischen Ursachen oder tierischen Schädlingen ausgehen. Dieser Begriff beinhaltet zum einen die baumbiologische Betrachtungsweise, oft aber auch die ökonomische oder ästhetische Bewertungen. Ein Beispiel ist die Rosskastanien-Miniermotte (Cameraria ohridella), die i.d.R. nur geringe baumbiologische Auswirkungen hat, aber unser ästhetisches Empfinden bezüglich eines ‚gesunden’ und funktionsfähigen Stadtbaum stark beeinträchtigt.“ (S.202)

Stichpunkte zu den jeweils wichtigsten Hinweisen zu den Baumarten (alphabetisch nach den botanischen Namen).

Spitz-Ahorn und Berg-Ahorn (Acer plantanoides, A. pseudoplatanus): Mit Einschränkungen, aber nicht als Straßenbaum, fehlt daher auch in der GALK-Liste. Höhere Ansprüche an Bodenbeschaffenheit und Wasserhaushalt. Junge Bäume auf der Südseite lange Rindenrisse und Rindennekrosen mit Schleimfluss, nachfolgende Fäulepilze. Maßnahme: Stammschutz durch Schilfrohrmatten oder Anstriche. Seit etwa 10 Jahren auch Rußrindenkrankheit mit Rinden- und Kambiumnekrosen, sie führt zum Absterben des Baumes. Die schwarzen, stäubenden Konodien unter der Rinde führen beim Einatmen zu Gesundheitsschäden. Daher sind beim Abtransport Atemschutzmasken erforderlich.

Rosskastanie (Aesculus hippocastanum): Blattrandnekrosen durch Auftausalze und durch einen Blattpilz (seit 1950). Seit Anfang der neunziger Jahre verbreitet sich die Miniermotte in Europa, überwiegend auf weißblühenden Rosskastanien. Der ästhetische Schaden ist im Gegensatz zum baumbiologischen Schaden erheblich. Neu hinzugekommen ist die bakteriell verursachte Pseudomonas-Rindenkrankheit. Zusammen mit sekundären Holzfäulepilzen wir die Verkehrssicherheit gefährdet. Larven des Blausiebs bohren Löcher in junge Bäume, die zur Eintrittspforte für diverse Pilze werden. Wasserdefizit kann zu Grünastabbrüchen an heißen Sommertagen führen.

Götterbaum (Ailanthus altissima): Sehr empfindlich bei Verticilium (bodenbürtiger Pilz), der Absterben verursacht. Wegen weit ausladendem Wachstum nicht als Straßenbaum geeignet (auch in der GALK-Liste)(seit 1751 in England, dann in Kontinentaleuropa).

Schwarzerle (Alnus glutinosa): Seit etwa 1990 nicht verwendbar auf Feucht-/Nassstandorten wegen der Phytophthora- Krankheit.

Sand-Birke (Betula pendula): Sehr empfindlich gegen Verpflanzung und starke Schwankungen im Wasserhaushalt. Ältere Bäume sind durch diverse Pilze und holzbohrende Käferarten gefährdet und müssen wegen der Bruchgefahr durch Fäulepilze beseitigt werden.

Hainbuche (Carpinus betulus): Im urbanen Raum recht gesund und robuste Baumart. Empfindlichkeit gegenüber Auftausalzen, bei versiegelten, ungünstigen Standorten Befall durch Hainbuchenspinnmilbe. Es gibt besonders hitzetolerante Sorten.

Ess-Kastanie (Castanea sativa): Eine Baumart, die für die Stadt geeignet ist, zumal sie mit den Bedingungen des „Klimawandels“ insgesamt voraussichtlich gut zurecht kommt. Gefährlich ist die Tintenkrankheit, aber auch der Rindenkrebs, es empfiehlt sich bei Auftreten die Bäume zu entnehmen. Ertragsminderung durch die Japanische Esskastaniengallwespe.

Baum-Hasel (Corylus colurna): Stadtklimafest, gelegentlich ungeklärtes Absterben älterer Bäume; Jungbäume sind spätfrostgefährdet und bis zur endgültigen Etablierung am Standort trockenheitsempfindlich.

Buche (Fagus sylvatica): In der Stadt als eindrucksvoller Solitär verwendbar. In der Jugend empfindlich; das Wurzelsystem ist gegen Überschwemmung und Übererdung empfindlich. Die glatte Rinde neigt zu Sonnenbrandschäden, daher Vorsicht bei Schnittmaßnahmen. In Stadtwäldern kann eine tödlich verlaufende Komplexkrankheit auftreten.

Esche (Fraxinus excelsior): Im städtischen Umfeld durch eine neue Krankheit stark beeinträchtigt. Bei der Esche gibt es genetische Unterschiede bezüglich der Anfälligkeit, die Resistenzzüchtung möglich machen. Im städtischen Bereich nur dort geeignet, wo das Laub beseitigt wird.

Ginkgo (Ginkgo biloba): Bemerkenswert frei von schweren Krankheiten. Empfindlich gegen Bodenverdichtung; leidet in der Jugend an Spätfrost und Frosttrocknis; Wurzeln von Jungbäumen bei Wühlmäusen beliebt.

Gleditschie (Gleditsia triacanthos): Baumart ist stadtklimafest und trockenheitstolerant. An den Blättern gelegentlich auffällig geformte, aber i.d.R. harmlose Gallen der Gleditsia-Gallmücke.

Walnuss (Juglans regia): Als Stadtbaum verwendbar. Spätfrostschäden, auch bei Altbäumen vernichten lediglich den Fruchtansatz, werden i.d.R. durch Neuaustrieb kompensiert. Nach nasser Frühjahrswitterung tritt häufig Bakterienbrand auf, der schwarze Punkte auf Blättern, Früchten und Rinde hervorruft. Ähnliche, aber eckige Flecken verursacht die Marssonina-Krankheit, sowie vorzeitigen Blattfall und Schäden an den Früchten.

Lärche (Larix decidua): Als Solitär in der Stadt möglich. In der Jugend Spätfrostschäden möglich. In Waldnähe Insektenbefall möglich; Lärchenkrebs bei hoher Luftfeuchtigkeit. Wurzelschwamm auf basischen Böden.

Amberbaum (Liquidambar styraciflua): Wenig Probleme in der Stadt, auf Kalkböden und feuchten Böden Kalkchlorose und kaum Herbstfärbung.

Kultur-Apfel (Malus domestica): Zahlreiche Blatt- und Fruchtkrankheiten besitzen keine Relevanz im Streuobstanbau, meldepflichtig ist allerdings der Feuerbrand. Je nach Kultursorte anfällig für Wundparasiten, die an Schnittwunden im Winter eindringen können. Die GALK-Straßenbaumliste gibt Hinweise auf Zier-Sorten im urbanen Raum.

Stech-Fichte (Picea pungens): Eingeschränkt geeignet, Luftfeuchtigkeit und Beschattung fördern den Befall durch Nadelpilze. Auf Kalkböden und bei starken Schwankungen im Wasserhaushalt anfällig gegen Wurzelschwamm.

Schwarz-Kiefer (Pinus nigra): Auf trockenen und heißen Standorten als Solitär geeignet. Sie ist hoch anfällig gegen zwei meldepflichtige Quarantäne-Schadpilze. Wurzelschwamm und Hallimasch können Altbäume letal schwächen.

Platane (Platanus x hispanica): Wegen der „Massaria-Krankheit“ sollte die Verwendung der Platane an heißen, versiegelten und trockenen innerstädtischen –Standorten künftig eingeschränkt werden. Die Platanennetzwanze verursacht Blattaufhellungen und Honigtaubildung, die auf Verkehrsflächen unerwünscht ist. Ältere Platanen haben häufig an großen Astwunden diversen Pilzbefall, der Rinden- und Kambiumnekrosen und dunklen Schleimfluss zur Folge haben kann.

Zitterpappel (Populus tremula): Zahlreich auftretende Krankheitserreger und Schädlinge verursachen mehrheitlich keine lebensbedrohlichen Probleme.

Vogel-Kirsche (Prunus avium): Vogel-Kirschen dürfen nicht auf schweren, nassen sowie auf zu trockenen Standorten angepflanzt werden, weil es dort oft zu starkem Gummifluss kommt. Relativ empfindlich gegen Hallimaschbefall, an Jungbäumen häufig starker Lausbefall, der zum Absterben der Triebspitzen führen kann. Weiterer Pilzbefall an älteren Bäumen mit Braun- und Weißfäule.

Birnbäume (Pyrus communis): Birnbäume sind anfällig für den Birnengitterrost. Hoch anfällig für Feuerbrand. Über größere Astungswunden an älteren Bäumen dringt oft der Schwefelporling ein, der eine Braunfäule des Kernholzes verursacht.

Eichen (Quercus robur ssp.robur u.a.m.): Gut verwendbar im urbanen Raum auch als Straßenbaum, allerdings zunehmende Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners, der ein Gesundheitsrisiko für Menschen bildet. Junge Eichen leiden oft an Rindenbrand nach Frosttrocknis oder Pflanzschock. Diverse Pilze führen zu Weiß- und Braunfäule bis zur Gefährdung der Standsicherheit bei Rot-Eichen im warmen Klimabereich und auf sehr trockenen und sehr nassen Standorten.

Robinie (Robinia pseudoacacia): Als Stadtbaum eingesetzt erfüllen insbesondere stark wüchsige Sorten nicht die gesetzten Erwartungen. Eingeschränkter Wurzelraum und ungünstige Standorte werden schon bei jungen Bäumen durch Rotpustelbefall verstärkt bei kalt-trockener Winterwitterung angezeigt. Pilze befallen den Wurzelstock und sind wegen später und oft fehlender Fruchtkörperbildung schwer zu diagnostizieren. Hallimasch tritt bei Wurzelverletzungen und ungeeigneten Bodenverhältnissen auf. Der Schwefelporling beeinträchtigt die Bruchsicherheit.

Weiden (Salix alba, S x rubens): Weiden haben viele Krankheiten und Schädlinge, die wenigsten sind aber lebensbedrohlich.

Schnurbaum (Sophora japonica): Der Schnurbaum ist trotz Empfindlichkeit in der Jugend gegen Spät- und Frühfröste und sehr kalte, trockene Winterwitterung eine stadtklimafeste Baumart. Verschiedene Pilze gefährden die Bruch- und Standsicherheit nur sehr langfristig.

Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia): Im Gegensatz zur heimischen Eberesche ist die Schwedische Mehlbeere ein gut verwendbare Stadtbaumart. Zusätzlich zu verschiedenen Pilzen tritt ein neuer Schädling, der Rundköpfige Apfelbaumbohrer vereinzelt auf.

Eibe (Taxus baccata): Die Eibe ist ein sehr robustes, auch schnittfähiges Gehölz. Frisch gepflanzte Eiben sind allerdings sehr empfindlich gegen Staunässe. Hohe Luftfeuchtigkeit bzw. Dauerfeuchte (z.B. durch häufiges Rasensprengen in der Nähe von Taxus-Hecken führen zu Nadelverbräunungen und Triebsterben.

Heimische Linden (Tillia cordata, T.platyphyllos, T. x vulgaris): Gut als Stadtbaum geeignet. In warmen Innenstadtlagen kommt es an den Blättern zu starken Saugschäden, Blattaufhellungen und zu vorzeitigen Abfallen Blättern durch die Lindenspinnmilbe. Blattlausbefall führt zu Honigtau. Wesentlich in der Stadt für Linden ist das durchwurzelbare Bodenvolumen. Abiotische Rindenschäden sind Eintrittspforten für unterschiedliche Schadpilze.

Ulmen (Ulmus glabra, U.laevis, U x hollandica): Die heimischen Ulmen-Arten und auch –Hybriden sind für verschiedene Standorte im urbanen Raum und an Straßen gut geeignet. Problem ist die Ulmenwelke. Als Überträger fungieren Borkenkäfer-Arten, die sich im absterbenden Holz befallener Bäume vermehren. Daher ist das Totholz-Management sehr wichtig. Insgesamt weniger anfällig ist die Flatter-Ulme. Neuerdings tritt die japanische Ulmenblattwespe auf, die noch ohne Gegenspieler ist und daher Bäume zum Absterben bringen kann. (Zickzack-artiger Fraß in der Blattspreite).

9 Lebewesen auf Bäumen: Misteln

Dieser Abschnitt behandelt ausführlich die Biologie und Ökologie dieses hemiparasitären Gehölzes, weil die Mistel in einigen Städten als störender Parasit wahrgenommen und bekämpft wird. Interessant ist die unterschiedliche Rolle verschiedener Vögel, für die Früchte eine wichtige Winternahrung sein können. Mistel-Drossel, Mönchs-Grasmücke, Wachholder-Drossel und Seidenschwanz verbreiten die Samen, während die Tannenmeisen, Blaumeisen, Sumpf-Meisen und Kleiber die Mistelsamen vernichten. In einer Tabelle werden die Unterarten Tannen-Mistel, Föhren-Mistel und Laubholz-Mistel im Hinblick auf häufig / selten / sehr selten oder gar nicht besiedelte Baumarten gelistet. Für Stadtbäume kommt fast ausschließlich die Laubholz-Mistel in Frage, häufig werden besiedelt: Linde, Weide, Pappel, Apfel, Mehlbeere, Weißdorn, Robinie, Ahorn und Birke; sehr selten: Buche, Edel-Kastanie, Eiche, Ulme und Esche.

Fazit: „Man kann zunächst davon ausgehen, dass die Mistel eher selten ihren Wirt umbringen wird, denn damit entzieht sie sich selbst die Lebensgrundlage. Wirklich kritisch wird es eigentlich nur bei einigen Hybrid-Pappeln.“ (S.244 f.)

Abschließende Bewertung

Die Lektüre dieses Buches vermittelt, auch für Laien gut verständlich, das notwendige Grundlagenwissen, um bei Gehölzpflanzungen in urbanen Räumen Fehler zu vermeiden, die nicht selten erst nach einer Dekade auftreten. Ausgestattet mit diesen Kenntnissen kann man die erweiterten und beständig aktualisierten Informationen einschlägiger Internetseiten für Pflanzentscheidungen produktiv nutzen, vor allem die bereits erwähnte Quelle „Citree <Gehölze für urbane Räume> https://citree.de.

Abweichend von dem verbreiteten Eintreten für die ausschließliche Pflanzung heimischer Baumarten hält Roloff eine Berücksichtigung von Baumarten für geboten, die in Klimazonen mit Trockenstress und Hitze beheimatet sind. Keine Informationen jenseits der Diskussion jeweiliger Schadinsekten findet man hinsichtlich des unterschiedlichen Beitrages der Baumarten zur entomologischen Biodiversität.

März 2019 Peter Lock